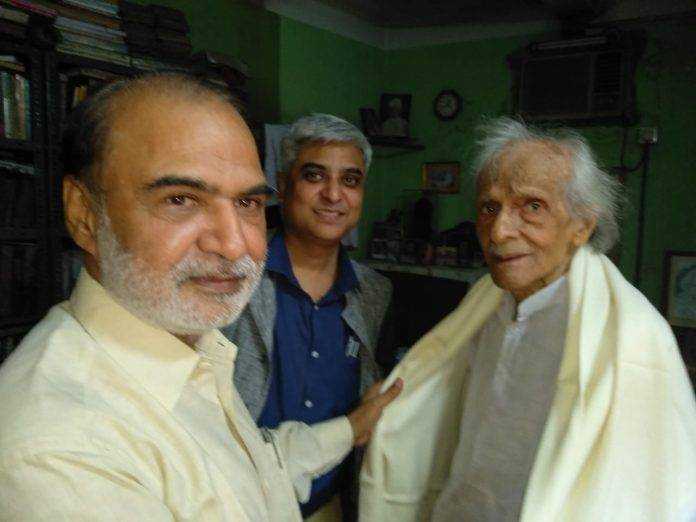

पद्मश्री डा. कृष्णबिहारी मिश्र, जिन्होंने कभी अपने नाम के साथ डाक्टर शब्द नहीं जोड़ा, का अंग्रेजी तिथि के अनुसार 5 नवंबर को जन्मदिन है। उन पर जितना लिखा जाये, शायद वह कम पड़ जाएगा। पारिवारिक सूत्र बताते हैं कि जिस साल उनका जन्म हुआ, उस वर्ष 5 नवंबर को छठ पर्व था। बहरहाल उनके 89वें जन्मदिन पर वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश अश्क ने उन्हें शुभकामना स्वरूप इस लेख का पुनर्पाठ किया है।

कृषकाय कृष्ण बिहारी जी के बारे में जितना भी कहा जाये, वह उनकी विशेषताओं को बताने के लिए अपर्याप्त ही होगा। कोई भी उपाधि या सम्मान आदमी में अहंकार का संचार करता है, लेकिन डाक्टरेट जैसी उपाधि और ज्ञानपीठ से मूर्ति देवी सम्मान प्राप्त होने के बावजूद कृष्ण बिहारी जी न कभी इस पर इतराये और न अपने पांडित्यपूर्ण अभिमान को अपने ऊपर हावी होने दिया। वह हैं तो डाक्टरेट, पर कभी भी इस, शब्द से अपने नाम को बोझिल बनाने में रुचि नहीं दिखाई। अलबत्ता अनिवार्य होने पर औरों ने अवश्य इस शब्द का इस्तेमाल किया। खासकर, बौद्धिक समारोहों में। पर, वह खुद बौद्धिकता के प्रतीक शब्द- डाक्टर और नौकरी में रहते प्रोफेसर जैसे शब्द से हमेशा दूर ही रहे। वह अपनों के बीच कृष्णबिहारी जी, गुरुजी, चाचाजी या ऐसे ही आत्मीय संबंध के सटीक शब्द सुनने के आदी-इच्छुक रहे हैं। मैं उन्हें चाचाजी कहता हूं। इसलिए कि कमलेश जी (कृणेण बिहारी जी के पुत्र) से मेरे भातृवत संबंध वर्ष 1995 में बने और आज भी उसी तरह हैं।

कृष्ण बिहारी जी के व्यक्तित्व का एक पक्ष यह भी है कि चाचाजी कह कर मैं कभी अपनी आलोचना सुनने से वंचित नहीं हो पाया। इसी तरह गुरुजी और डाक्टर साहब कहने वाले लोग भी यह उम्मीद नहीं पालते कि आत्मीयता दर्शाने वाले ऐसे शब्द उन्हें अप्रिय-अरुचिकर आचरण की स्थिति में कृष्ण बिहारी जी के आलोचक शब्द वाण से बचा लेंगे। कृष्ण बिहारी जी की इसी बेबाकी ने दुनिया-जहान के कुछ करीबी भक्तों में उनके प्रति आस्था को अक्षुण्ण रखा। ऐसी होती है उनकी बेबाक वाणी-बतकही। कौन अपना, कौन पराया। पर, उनकी आलोचक कड़वी दवा के ग्रहण-सेवन का जिन्होंने अभ्यास कर लिया, वे बौद्धिक रूप से नीरोग हो गये। जिन्हें उनकी बेबाक वाणी रूपी औषधि अरुचिकर लगी, उन्होंने भले ही कृष्ण बिहारी जी से कन्नी काट ली, पर वे कभी उनके मुखर आलोचक नहीं बने। कृष्ण बिहारी जी की संयमित आलोचना शैली ही इसकी मूल वजह है। वह आलोचक बने, पर कभी किसी के पीछे सत्तू बांध कर भागने की मंशा से नहीं, बल्कि सच और झूठ को साफ-साफ सामने रखने के इरादे से।

कृष्ण बिहारी जी के बारे में जब से जाना, जितना जाना, वह हमेशा कम ही लगा। इसलिए उनके बारे में आगे और जानने की इच्छा हमेशा बनी रही। तकरीबन दो दशक के बंगाल प्रवास में उनसे मेरी सदेह मुलाकात गिनी-चुनी रही, पर फोन पर अक्सर लंबी बातें होती रही हैं। कभी प्रयोजनवश तो कभी औचारिकतावश। हर बार कुछ न कुछ सीखा है उनसे। उनसे सीखी मैंने एक देह में दो आत्माएं रखने की कला। संयमित सुविचारित लेखन। उत्साह-अतिरेक में लेखन-संभाषण की वर्जित कला।

उनका स्वभाव ऐसा कि कभी गुरु की भूमिका में पाया तो कभी अभिभावक के दायित्व से ओतप्रोत। मेरे स्वास्थ्य की चिंता, गृहस्ती की चिंता, आमदनी और पेशागत परेशानियों की चिंता; यह कोई अभिभावक ही तो कर सकता है। मेरे लिए यह सुखद संयोग रहा कि जब किसी विवादास्पद विषय पर लेखन का अवसर आया तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर उनसे विमर्श किया। वैसे मेरे स्वभाव में संयम स्वतः शामिल है, फिर भी कई दफा अतिरेक के आवेग से कृष्ण बिहारी जी का विमर्श मुझे बचा ले गया।

एक देह, दो आत्माएं- यह न तो वैज्ञानिक सत्य है और न भौतिक ही। पर, यह सत्य मैंने पाया कृष्ण बिहारी जी में। क्षण भर के लिए लगता है कि वे ठेठ गंवई हैं और पल भर में ही उनकी विद्वत-बौद्धिक आभा झलकने लगती है। हालांकि कृष्ण बिहारी जी मानते हैं कि शहरी लोगों के मुकाबले गंवई लोग, कहीं ज्यादा समझ रखने वाले होते हैं और विद्वत समाज से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण ज्ञान उनमें समाया रहता है। शायद कृष्ण बिहारी जी की इसी समझ ने उनके भीतर गांव और शहर की आत्माओं को एक साथ जिंदा रखा है। रांड, माड़े पर उतान- जैसी ठेठ गंवई कहावत और गमकती भोजपुरी बोली उनके मुंह से उतनी ही सुहाती है, जितनी विद्वत समाज में उनके पांडित्यपूर्ण गंभीर संभाषण का ओज झलकता है। कभी बेहया के जंगल में वह गांव की बोली-बतकही, समाज-शोहबत की याद ताजा कर जाते हैं तो कभी कल्पतरु की उत्सव लीला में वह ज्ञान-अध्यात्म का दर्शन कराने लगते हैं। अहिन्दीभाषी प्रदेश में नौकरी करना और अवकाश के बाद भी बंगभूमि को जन्मभूमि की तरह स्वीकार्यता देकर कोलकाता को शेष दिनों का आश्रय स्थल बनाना। फिर भी माटी-बोली की मौलिकता का उनके भीतर जीवंत रहना आश्चर्य पैदा करता है। पर, यह सच है।

उनके स्पर्श कातर (संवेदनशील) व्यक्तित्व ने तो उन्हें हर करीब आने वाले को अपना चहेता बना दिया। साहित्यितिक और अकादमिक गिरोहबंदी से तो वह सदा विलग-विमुख रहे। जो एक बार उनसे मिला, चाहे जिस भाषा का आधिकिरक विद्वान हो, वह उनके बहुभाषी ज्ञान का कायल हो गया। हिन्दी पट्टी के विद्वतजन हों या बांग्ला-अंग्रेजी के अध्येता, सबको उन्होंने अपने बहुभाषा ज्ञान से अपना मुरीद ही बनाया। अपनी माटी की भाषा-बोली भोजपुरी को तो उन्होंने इस कदर आत्मसात किया है कि उम्र के उत्तर काल के उत्तरार्द्ध में भी वह जिस स्वभाविकता और प्रवाह के साथ भोजपुरी के बिसुरते शब्दों का प्रयोग करते हैं, भोजपुरी अंचल में भी वैसे शब्दों की जगह अब दूसरी भाषाओं के शब्दों ने ले ली है। जम्हाई, फजीर, अदहन, माड़, उतान, चुहानी, माई, खराई जैसे ठेठ भोजपुरी के शब्द उनकी जुबान से जिस कदर फूलों की तरह झड़ते हैं, उससे तनिक भी कम बांग्ला और तत्सम हिंदी की शब्दावली भी उनकी बातचीत या रचनाओं में नहीं झलकतीं। उनकी रचनाओं में ऐसे शब्दों की भरमार है। सांझ की जम्हाई उनकी सद्यःप्रकाशित पुस्तक है। इसमें सांझ और जम्हाई तो भोजपुरी अंचल में आम बोलचाल के शब्द हैं। गंवई जुमले, विशेषण और कहावतें कोलकाता में कोई उनसे सुने-जाने और सीखे। उनके भीतर गांव और शहर की दो आत्माएं एक साथ दिखती हैं।

समय और सिद्धांत के पक्के, पर अपनों के लिए इसका कोई अर्थ नहीं। अपने आ गये तो सोना-खाना, सब भूल गये। सिद्धांत और स्वभाव ऐसा कि चवन्नी-अठन्नी के लिए पल-पल रंग बदल रही दुनिया में उनके लिए किसी धन्नासेठ के लाखों रुपये माटी के मोल हैं। वह, उनका लेखन और व्यक्तित्व कभी बिकाऊ नहीं रहे। गोलबंदी-गिरोहबंदी जिनकी कभी जरूरत नहीं रही। लाभान्वित होकर जाने वाला कभी नहीं लौटा तो वह आहत भी नहीं हुए। सर्वदा मुक्तहस्त ज्ञान ही लोगों को बांटा। कई की आजीविका में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष योगदान के बावजूद किसी से कोई अपेक्षा-उम्मीद नहीं।

रामकृष्ण परमहंस पर उनकी जिस चर्चित पुस्तक- कलपतरु की उत्सव लीला के लिए ज्ञानपीठ पुरस्तार मिला, कथ्यात्मक शैली में आध्यातिक, सामाजिक और वैचारिक दृष्टि से उसे सर्वोत्तम कृति कहना अतशयोक्ति नहीं होगा। इसमें तत्सम हिन्दी, बांग्ला और सहज बोलचाल के शब्द इसे अकादमिक पाठकों से इतर आम आदमी को भी आकर्षित करते हैं। बेहया के जंगल की चर्चा करें तो बहुतों को बेहया से बेशर्म शब्द का ही एहसास होगा। ग्रामांचल के लोग ही समझ पायेंगे कि बेहया एक झाड़नुमा पौधा भी होता है। पत्रकार न होते हुए भी उन्होंने पत्रकारिता पर जितनी पुस्तकें रचीं या उनका संपादन किया, उसके लिए पत्रकारिता जगत अपने अस्तित्व के अंतिम क्षण तक कृष्ण बिहारी जी का ऋणी रहेगा।

जिस व्यक्ति में हर आदमी के लिए उसके मन मिजाज के अनुरूप रचनाशीलता की व्याकुलता हो, जाहिरा तौर पर उसकी संवेदनशीलता का कोई शानी नहीं। कृष्ण बिहारी जी के व्यक्तित्व के लिए स्पर्श कातर विशेषण चुनने के पीछे उनकी इसी संवेदनशीलता को आधार बनाने की विवशता उपस्थित होती है। इतना ही नहीं, शब्द-चयन में वह जितने संवेदनशील दिखते हैं, व्यावहारिकता में भी उनकी संवेदनशीलता उसी अनुपात में झलकती है। अव्वल तो उन्होंने अपने-पराये की कोई सीमा रेखा कभी जीवन में नहीं तय की। अलबत्ता जो उनके करीब आया या उनसे मिला, वह उसी के हो गये। ऐसे लोगों में कोई जब कभी कष्ट में पड़ा और इसकी जानकारी उन्हें हो गयी तो भोगने वाले से कहीं ज्यादा दुखी मैंने उन्हें पाया। उनके करीब मैं खुद को रख कर देखता हूं तो इसका एहसास कुछ ज्यादा होता है। अपनों की बीमारी, बेरोजगारी या दूसरी और कष्टप्रद स्थितियों में जब वह किसी को देखते-पाते या किसी से सुनते हैं तो उनकी भंगिमा देख कर या प्रतिक्रिया सुन कर यह किसी को भी समझने में देर नहीं लगेगी कि वह कितने दुखी हैं। यह सजग और स्वाभाविक साहित्यकार की शाश्वत प्रवृत्ति है, जो दूसरे के दुख में दुखी और सुख में खुशी का इजहार करता है।

कृष्ण बिहारी जी के स्पर्श कातर व्यक्तित्व का आकलन करते वक्त एक और पहलू पर ध्यान स्वतः जाता है। कोलकाता के एक अंचल बेलियाघाटा के जिस मकान में उनका खोंता (घोंसला) है, वह दशकों पुराना है। झड़े-टूटे प्लास्टर वाली दीवारें, संभल कर न चढ़ने-उतरने पर खतरनाक स्थिति में पहुंचा देनेवाली पहले तल्ले तक के उनके कमरे की सीढ़ियां। सामाजिक-साहित्यिक समृद्धि और समृद्ध शिष्य मंडली के बावजूद न उनमें कभी हीन भावना नहीं दिखी और न कभी उन्होंने अपनी संतान को शिखर तक पहुंचाने के लिए अपनी समृद्ध सामाजिक रुतबे की सीढ़ी का इस्तेमाल किया। आज जब सारी दुनिया इस जुगत में लगी है कि कैसे उनकी संतान अपने पिता के सहारे स्थान पा जाये या ऊंचा उठ जाये, कृष्ण बिहारी जी विरले व्यक्ति दिखते हैं, जिन्होंने कभी इसमें भरोसा नहीं किया। अलबत्ता करीबी रिश्ता रखने वाले दूसरे लोग कहीं खप-लग जायें, उनकी चिंता और चिंतन के मूल में रहे हैं।

स्मृतियों में दूर तक नजर जाती है तो पाता हूं कि उन्होंने कई लोगों के बारे में मुझे कहा था कि कोई जगह बने तो उन्हें देख लें, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पोते, बेटे या रिश्ते में किसी खास को कोई स्थान दिलाने के लिए नहीं कहा। हां, जब कभी मेरे जैसे उनके करीबी संकट में पड़े, सर्वाधिक चिंता का एहसास उनमें पाया। वह चाहे इस आलेख के रचनाकार ओमप्रकाश अश्क रहे हों या स्वयंप्रकाश।

यह भी पढ़ेंः बार-बार मन पूछे मेरा, बोलो भाई- कहां गइल मोर गांव रे!

कुशल अभिभावक और परम गुरु के दर्शन तो उनके व्यक्तित्व में साक्षात होते हैं। मुझे याद है और इसे स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं कि एक बार अपनी लिखी एक टिप्पणी प्रकाशन पूर्व जब मैंने उन्हें पढ़ कर सुनाई तो उन्होंने उतने ही शब्दों में उसका पुनर्लेखन करा दिया। यह एक सहृदय शिक्षक ही तो कर सकता है। मेरी कच्ची गृहस्ती की मेरी गैरहाजिरी में जितनी चिंता उन्होंने की, शायद ही मेरे अपने अभिभावक उतना कर पाते। हालांकि आलोचक इसे अतिशयोक्ति कह सकते हैं, लेकिन जैसा देखा-पाया-सुना, मैंने उसी का ईमानदारी से वर्णन किया।

अपनत्व तो उनमें कूट-कूट कर भरा है। जो कोई किसी भी बहाने उनसे मिला, वह उनका होकर ही लौटा। शायद यही वजह है कि उनकी कुटिया (जिस कमरे में वह रहते है, वह किसी तपस्वी की कुटिया ज्यादा लगती है) में बड़े-बड़े साहित्यकार-पत्रकार और समाजसेवी-उद्योगपति आते-जाते रहे हैं। मिल कर जो लौटा, वह बातचीत में या लेखन के जरिये उनकी सादगी, सहृदयता और संवेदनशीलता का बखान करने से कभी पीछे नहीं रहा। आश्चर्य तो इस बात का होता है कि मिलने वाला नवोदित है या परिपक्व, इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अमीर है या गरीब, वे उनकी धारणा पर प्रभाव नहीं डाल पाता। अगर ऐसा होता तो उनकी कुटिया की जगह अब तक कोई अट्टालिका खड़ी होती। लेकिन कभी किसी के एहसान से उन्होंने अपने को अब तक बचाये रखा है। यह उनकी सबसे बड़ी खासियत है। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि उनकी इस सोच के पीछे के तर्क या धारणाएं क्या हैं, लेकिन उनकी संवेदनशीलता को देखते हुए अनुमान से यह कह सकता हूं कि वह शायद यह सोचते होंगे कि देश में आवास की विपन्नता जितनी है, उसमें उनकी संपन्नता उचित नहीं।

देश के गिने-चुने साहित्यिक लोगों में वह शामिल हैं, लेकिन अपनी यात्रा भीरुता, भीड़ के प्रति अनास्था और चाटुकारिता या गिरोहबंदी से खुद को अलग रख कर महज रचना-धर्म से अपनी ओर आकर्षित करने की उनकी अद्भुत क्षमता दुर्लभ है। गांव जन्मभूमि रही तो कोलकाता कर्मभूमि। जन्मभूमि का ऋण वह ग्रामीण सरलता और कर्मभूमि का कर्ज वह अवकाश प्राप्ति के बाद भी कोलकाता को न छोड़ कर चुका रहे हैं।

यह भी पढ़ेंः और गांव की गंध छोड़ चल पड़े काली के देस कामाख्या

किसी की बेटी की शादी हो जाये, किसी बीमार के इलाज में मदद हो जाये, किसी को नौकरी मिल जाये, अपना कोई दुखी न हो, संकट में न पड़े ; यही है न स्पर्श कातर व्यक्तित्व की पहचान और इस पर कृष्ण बिहारी जी सौ फीसद खरे उतरते हैं।

(ओमप्रकाश अश्क, लेखक प्रभात खबर, हिन्दुस्तान और जागरण में काम कर चुके हैं। संप्रति राष्ट्रीय सहारा, पटना से जुड़े हुए हैं)