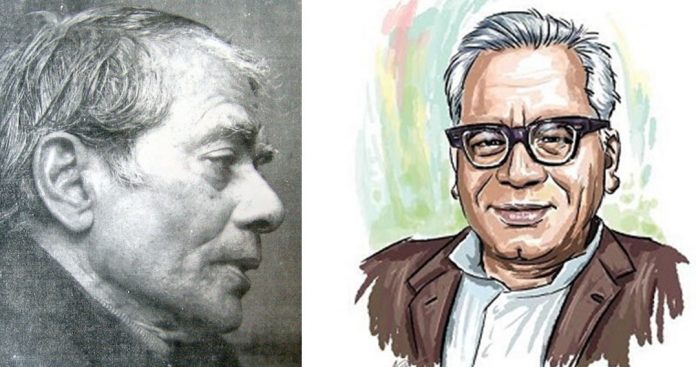

भारत के प्रगतिशील बुद्धिजीवियों ने जान-बूझकर राष्ट्रवाद को कमजोर किया। समाजवादी चिंतक किशन पटनायक का ऐसा मानना है। सामाजिक सुधार और धर्म के संबंध पर समाजवादी चिंतक किशन पटनायक का विचार मौजूदा हालात में प्रासंगिक व पठनीय है। वरिष्ठ पत्रकार बिपेंद्र कुमार ने किशन जी के विचारों को अपने फेसबुक वाल पर चस्पा किया है। किशन पटनायक लिखते हैः

“सामाजिक विकास में नैतिकता के साथ धर्म का एक ऐतिहासिक सम्बन्ध रहा है। उसी तरह सामाजिक सुधार और धर्म का ऐतिहासिक सम्बन्ध आधुनिक विज्ञान से रहा है। निष्कर्ष यह है कि भौतिकवादी तथा निरीश्वरवादी आन्दोलनों से साम्प्रदायिकता पर कोई रोक नहीं लग सकती, जबकि समाज सुधार के आन्दोलन समाज को उदार बनाते हैं और साम्प्रदायिकता को रोकते हैं। राजा राममोहन राय और ईश्वरचन्द्र विद्यासागर से लेकर विवेकानन्द, महात्मा फुले, आम्बेडकर और गांधी ने जो भी किया, उससे हिन्दू समाज उदार बन गया था और साम्प्रदायिकता का प्रभाव कमजोर हो गया था। उनका आन्दोलन धर्म-विरोधी आन्दोलन नहीं था, समाज-सुधार आन्दोलन था।

यह भी पढ़ेंः बंगाल में कम्युनिस्ट भी रहे NDA के साथ, गणशक्ति ने भी माना

हिन्दू समाज में समाज-सुधार के मुख्य मुद्दे जाति-प्रथा और औरत का अधिकार हैं। इनसे सम्बन्धित प्रथाओं के खिलाफ सामाजिक आन्दोलन तेज करने की इच्छाशक्ति 1947 के बाद उन समूहों में कभी नहीं रही, जो अपने को प्रगतिशील, सेकुलर, भौतिकवादी उपाधियों से विभूषित करते हैं। मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूं कि अपने को सेकुलर कहने वाले लोग कैसे अपने को समाज-सुधार के दायित्व से मुक्त कर लेते हैं? या हो सकता है कि समाज-सुधार के दायित्व से पलायन करने के लिए कुछ लोग अपने को ईश्वर या धर्म-विरोधी घोषित कर देते हैं। सेकुलर सेन्टर तब सार्थक होगा, जब उसके द्वारा जातिवाद और जाति-प्रथा के विरुद्ध तथा नर-नारी समता के लिए कोई सामाजिक आन्दोलन शुरू किया जाएगा।

यह भी पढ़ेंः पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ले डूबी ममता बनर्जी को

समाज को उदार बनाना साम्प्रदायिकता के विरुद्ध सबसे प्रभावी कदम है। उससे यह होगा कि प्रत्येक समाज अपने अन्दरूनी रूढ़िवाद के खिलाफ लड़ेगा, न कि दूसरों के धार्मिक समाज के खिलाफ। यह एक सकारात्मक आन्दोलन होगा, जबकि सेकुलरिज्म का आन्दोलन एक आन्दोलन भी नहीं है और उसका सिर्फ एक नकारात्मक रूप ही दिखाई देता है।

यह भी पढ़ेंः अजीम प्रेमजी को मुसलमान से अधिक भारतीय होने पर गर्व है

साम्प्रदायिकता की धारा को कमजोर बनाने के लिए कुछ सकारात्मक आन्दोलनों को मजबूत बनाना होगा। साम्प्रदायिकता एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि धार्मिक संकीर्णता के आधार पर एक राजनैतिक प्रक्रिया है। राजनीति में एक ऐसा निहित स्वार्थ उभर रहा है, जो इसकी कोशिश करता रहता है कि समाज में रूढ़िवाद और धार्मिक संकीर्णता बढ़े। जब राजनीति में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आन्दोलन (उदारवादी या क्रान्तिकारी आन्दोलन) नहीं रह जाते हैं, तब साम्प्रदायिकता के आधार पर चलनेवाली राजनीति ही मुख्य राजनैतिक धारा रह जाती है। भाषावादी और नस्लवादी तथा जातिवादी अलगाव के आधार पर चलनेवाली राजनीति भी साम्प्रदायिकता की कोटि में आती है। साम्प्रदायिकता धर्म पर आधारित अलगाव है,भाषागत अलगाववाद भाषा पर आधारित है।

यह भी पढ़ेंः दो बेटों को काट कर खुद फांसी पर झूल गया एक बाप

भारतीय समाज में आजादी के बाद भाषा को लेकर,संस्कृति को लेकर,सामाजिक समस्याओं को लेकर ऐसा कोई सकारात्मक आन्दोलन नहीं चल रहा है, जिससे औसत नागरिक प्रभावित हो। सामाजिक मनुष्य को एक सामूहिक पहचान चाहिए। इस प्रकार की रागात्मक सामूहिक पहचान धर्म, जाति, कबीला, भाषा तथा राष्ट्र के साथ होती है। जब राष्ट्र के साथ वफादारी प्रमुख रहती है तब क्षेत्रीयता, जातीयता तथा भाषागत अलगाव कमजोर हो जाते हैं या राष्ट्रीय हित के अनुरूप अपने अन्दर सुधार लाकर मर्यादित हो जाते हैं।

यह भी पढ़ेंः शपथ ग्रहण से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की सख्ती

अठारहवीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण दूसरे प्रकार के अलगाव गौण हो गए। सोवियत रूस और साम्यवादी चीन में अन्दरूनी विभिन्नता को मर्यादित करने के लिए राष्ट्रवाद को मजबूत बनाया गया। साथ-साथ सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार और आर्थिक सुधार तथा सांस्कृतिक विकास भी इस ढंग से किया गया, जिससे राष्ट्र के प्रति वफादारी सर्वोपरि हो। भारत में यह कुछ नहीं हुआ। भारतीय मनुष्य अपने को भावना के स्तर पर किस समूह के साथ जोड़े? भारत के बुद्धिजीवियों ने, खासकर के प्रगतिशील बुद्धिजीवियों ने जान-बूझकर राष्ट्रवाद को कमजोर किया। पाकिस्तान से लड़ाई के सन्दर्भ को छोड़कर बाकी सारे मौकों पर राष्ट्र्वाद को एक संकीर्ण और खतरनाक भावना के तौर पर नकारा गया है। यहां तक कि अपने अतीत के गौरव का उल्लेख करना, अपनी भाषाओं का विकास चाहना प्रतिगामी और संकीर्णता मान लिया गया है। हम अगर एक राष्ट्रीय संस्कृति की बात करेंगे, राष्ट्रीय भाषा की बात करेंगे तो प्रगतिशील और तर्कवादी लोग हम पर संदेह करने लगेंगे।

यह भी पढ़ेंः शिवानंद तिवारी ने दबी जुबान नरेंद्र मोदी की तारीफ की